網膜は眼底にある薄い神経の膜で、ものを見るために重要な役割をしています。網膜には光や色を感じる神経細胞があり、無数の毛細血管が張り巡らされています。糖尿病の場合、血糖が高い状態が長く続き、網膜の細い血管が詰まったり、出血したりします。その結果、視力の低下などに繋がります。

糖尿病網膜症は進行性で重症度によって以下の3段階に分類されます。

糖尿病では糖が血管に障害を与え、血管は詰まりやすくなり破けやすくなります。

しかし、糖尿病網膜症は、初期の状態では自覚する症状がない場合も多く、病気が進行してようやく眼科を受診される方も多いです。重症化してからでは、適切な治療を受けることができず、重篤な視力障害をきたしてしまうケースもあります。

早期治療により失明のリスクも大幅に下げることが可能ですので

糖尿病と診断された方は、早めに眼科を受診し、定期的な検査を受けましょう。

※若い方ほど糖尿病網膜症は進行が早いため、注意が必要です。

糖尿病網膜症はその程度(病期)によって治療方法が異なります。

初期では、血糖値のコントロールがメインとなるので、内科的治療のほか食事制限などを行います。

中期では、初期での治療に加え未熟な血管新生を抑制する目的で、網膜の血流が少ない部分(虚血部分)にレーザー光を照射する網膜光凝固術を行います。これは網膜が機能するのに必要な酸素量を減らすのが目的で、レーザーの照射は外来診察で受けることができます。網膜光凝固術は早い時期であればかなり有効で、将来の失明予防のために大切な治療です。

抗VEGF硝子体注射(薬物治療)

脈絡膜新生血管の発生には血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)が関係していると考えられており、VEGFを阻害することにより脈絡膜新生血管を退縮させる治療法です。

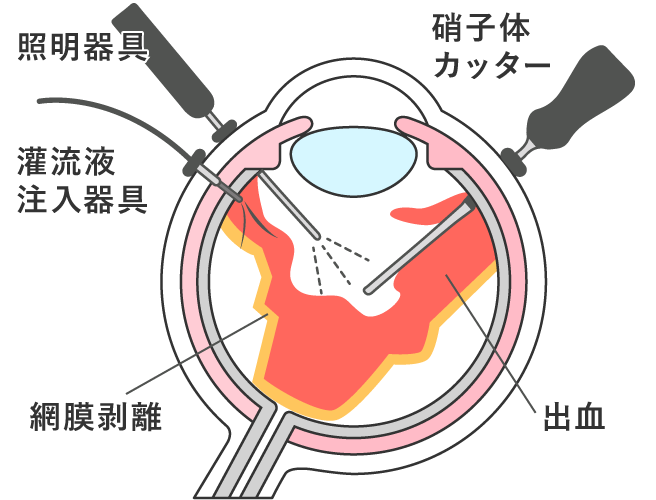

レーザー治療で網膜症の進行を予防できなかった場合や、すでに網膜症が進行して網膜剥離や硝子体出血が起こった場合に対して行われる治療です。

網膜静脈閉塞症は、網膜の静脈が閉塞することによって、血管にむくみ(網膜浮腫)が生じたり、出血したりすることにより、ものが見えにくくなる病気です。

網膜の静脈は細かく枝分かれしており、徐々に集まって最終的に中心静脈という一本の血管に集合します。中心静脈が閉塞した場合を「網膜中心静脈閉塞症」、

網膜静脈の末端の部分が閉塞した場合を「網膜静脈分枝閉塞症」と言います。

どちらの症状も視力を出すために最も重要な黄斑部で出血やむくみ(浮腫)を起こすと視力低下をきたします。

高血圧や糖尿病、動脈硬化などの患者さまに発症しやすく、静脈の閉塞部分によって、自覚症状は無症状から重篤な視力障害まで様々です。

血管が閉塞してしまうと血液の酸素不足を補うため、異常血管である新生血管が出現し、硝子体出血や血管新生緑内障の原因となります。

他の治療法で改善が見られない場合や硝子体出血が起きている場合には、硝子体手術を行います。

網膜剥離は網膜が何らかの原因により、眼球の壁側から剝がれてしまい、視力や視野に障害を引き起こす病気です。大きく2つに分類されます。

硝子体は加齢と共に液化していき、この時に硝子体が網膜から離れていきます。まれに網膜と硝子体の接着が非常に強い場合があり、硝子体が網膜を引っ張りながら離れる場合があります。その際、網膜が引っ張られて穴(裂孔)が形成され、これを網膜裂孔といいます。網膜裂孔は進行しないこともありますが、多くは裂孔を通して液化した硝子体が網膜の下に潜り込み、網膜剥離へと進行していきます。

一般に、網膜剥離とは、この裂孔原生網膜剥離を指す場合が多いです。

網膜に孔のない網膜剥離のことで、以下の2種に分けられます。

網膜内あるいは網膜色素上皮側から何らかの原因で滲出液が溢れてきたために網膜が剥離してしまった状態です。ぶどう膜炎などでみられます。

眼内に形成された増殖膜あるいは硝子体などが網膜を牽引することにより網膜が剥離して起きます。重症の糖尿病網膜症などでみられます。

初期には飛蚊症といって、視野の中に小さな虫が飛んでいるように感じたり、光視症といって、視野の中をキラキラと光が走るような症状がみられることがあります。また、網膜が剥がれてくるとその部分に応じて、カーテンが降りてきたように視野が欠けて見えなくなってきます。

物を見る中心の黄斑部にまでそれが達すると、急激に視力が低下します。

網膜裂孔・円孔だけが認められ、まだ網膜が剥離していなければ、レーザーによる網膜光凝固術で進行が抑えられることもあります。

裂孔の周囲の網膜の下に液化した硝子体(網膜下液)がある場合は、レーザー治療では接着しませんので、手術が必要になります。