眼球の組織の中でカメラのフィルムの役割を果たす部分を網膜と言いますが、その網膜の中で最も視力に関係する部分を黄斑と言います。黄斑は本来血管は直径1.5~2mmと非常に小さな部分ですが、この部分で視力の90%を担っていますので、この部分が障害されてしまうと非常に見えにくくなります。

加齢黄斑変性は欧米では成人の失明原因の第1位の病気です。日本では比較的少ないと考えられていましたが、人口の高齢化と生活の欧米化により近年著しく増加しており、失明原因の第4位となっています。50歳以上の人の約1%にみられ、高齢になるほど多くみられます。年齢を重ねるとともに網膜色素上皮の下に老廃物が蓄積し、それにより直接あるいは間接的に黄斑部が障害される病気が、加齢黄斑変性です。

加齢黄斑変性には大きく分けると滲出型と萎縮型の2つの種類があります。

黄斑部には通常血管組織はありませんが、滲出型と呼ばれる加齢黄斑変性はこの黄斑部に余計な新生血管が発生してきた場合に生じます。異常な血管は正常の血管と異なり、非常に弱くもろいため血液の成分を漏出させたり、血管が破れたりします。血液成分が漏出すると網膜がむくんだり(網膜浮腫)、出血した場合は黄斑出血となりものが歪んで見えたり、中心が見えにくくなる中心暗点の原因となります。

新生血管が発生してくる原因にVEGF(血管内皮増殖因子)という物質が関与しているという事が分かっており、このVEGFを抑える為の治療が現在の主流となっています。

日本人には比較的少ないですが、網膜の一番外側にドル―ゼンという老廃物が蓄積し、網膜が障害され視力が徐々に低下していく病気です。

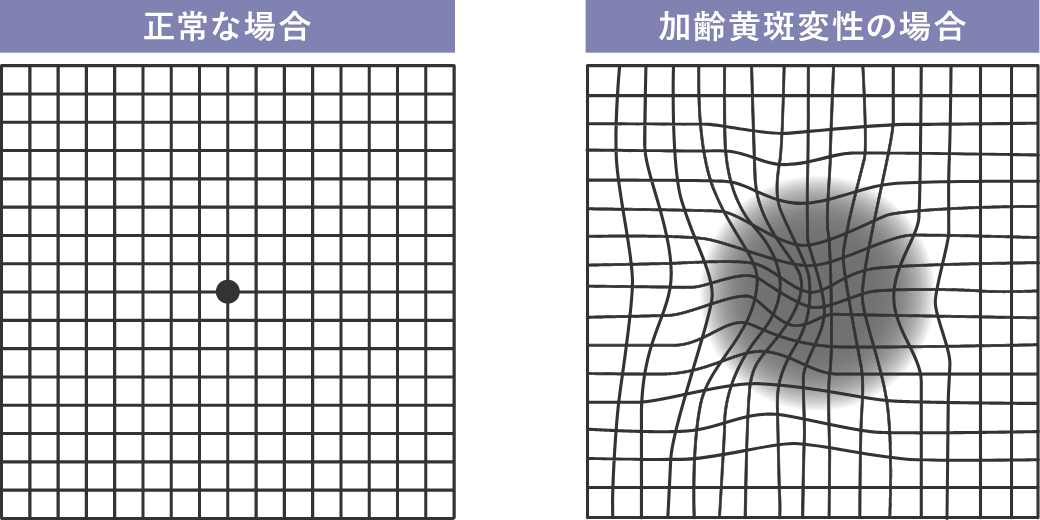

網膜の腫れや網膜の下に液体が溜まると網膜がゆがみます。ゆがんだフィルムで写すとゆがんで写るように、ゆがんだ網膜で見るとものがゆがんで見えます。黄斑部は障害されますが周辺部は障害されていませんので、中心部はゆがんで見えますが周辺部は正しく見えます。

網膜の腫れや網膜の下に液体が溜まると網膜がゆがみます。ゆがんだフィルムで写すとゆがんで写るように、ゆがんだ網膜で見るとものがゆがんで見えます。黄斑部は障害されますが周辺部は障害されていませんので、中心部はゆがんで見えますが周辺部は正しく見えます。

症状が進んでくると色が分からなくなってきます。

碁盤の目のような(方眼紙のような)図を見てもらい、格子のゆがみを調べる検査です。変視症を早くから検出することができます。簡便な検査ですので自宅でもできます(片眼ずつ検査する必要があります)。

点眼液を用いて瞳孔を広げ、網膜の状態を詳しく観察する検査です。新生血管や萎縮はもちろん、網膜の剥離した部分や出血、むくみの有無などもわかります。

静脈から蛍光色素を含んだ造影剤を注入し新生血管などの状態を詳しく調べる検査です。

新生血管や出血部位がどこに存在しているかを特定することができます。

残念ながら萎縮型の加齢黄斑変性には現在のところ治療方法はありません。

滲出型の加齢黄斑変性にはいくつかの治療法があります。

治療の目的は新生血管の拡大を抑え、萎縮させて視力を維持あるいは改善することです。

脈絡膜新生血管の発生には血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)が関係していると考えられており、VEGFを阻害することにより脈絡膜新生血管を退縮させる治療法です。

当院では、加齢黄斑変性に対して本治療に対応しています。

現在認可されているVEGF阻害薬にはマクジェン®、ルセンティス®、アイリーア®という3種類の薬があり、いずれも目の中(硝子体腔)に6週あるいは4週ごとに2~3回注射します。その後は定期的に診察をして、脈絡膜新生血管の活動性がみられれば再度注射を行います。次に述べる光線力学的療法と組み合わせて治療を行うことがあります。

ビスダイン®という光感受性物質を点滴し、その後に非常に弱い出力の専用のレーザーを病変に照射する治療法です。治療を行う前に造影検査を行い、脈絡膜新生血管をはじめとする病変を確認して、病変の大きさに合わせてレーザーの照射範囲を決定します。

脈絡膜新生血管が黄斑の中心から離れた場所にある場合には強い出力のレーザー光線で病変を凝固し、破壊することがあります。正常な周囲の組織にもダメージを与えてしまいますので、新生血管が中心窩より外にある場合にのみ実施されます。

研究結果から、喫煙している人はしていない人に比べて加齢黄斑変性になる危険性が高いことが分かっています。喫煙している人には禁煙が勧められます。

ビタミンC、ビタミンE、βカロチン、亜鉛などを含んだサプリメントを飲むと加齢黄斑変性の発症が少なくなることが分かっています。加齢黄斑変性の発症が少なくなりますが、完全に抑えることはできません。加齢黄斑変性になっていない人にも勧められますが、一方の目に加齢黄斑変性が発症した人にはサプリメントの内服が強く勧められます。

緑黄色野菜に豊富に含まれているビタミンA、C、Eなどの抗酸化ビタミンやルテインなどのカロテノイド、穀類、貝類、根菜類に含まれる亜鉛などの抗酸化ミネラル、魚類に含まれるω-3多価不飽和脂肪酸などが加齢黄斑変性の発症を抑えると考えられています。バランスの良い食事を心がけましょう。

眼球の組織の中でカメラのフィルムの役割を果たす部分を網膜といい、その網膜の中で視力を最も出す部分を黄斑といいます。その黄斑の前に神経の隙間をうめるグリア細胞が増殖して余計な膜が出来ることがあり、これを黄斑上膜といい、網膜前膜や黄斑前膜という名前で呼ばれることもあります。この膜が分厚くなってくると歪み(変視)や視力低下を感じることがあります。

変視は特に片目で縦横まっすぐの格子状のものを見た時に感じやすくなります。一般に加齢とともに増加する傾向があります。

黄斑と呼ばれる部分の前に膜が増殖してくることにより発生します。多くは加齢に伴い非常にゆっくり進みますが、まれに網膜裂孔の治療後や裂孔原性網膜剥離に対する網膜復位術後などにも発生する場合があります。

ものが歪んで見えるようになったり、視力低下などがありますが、痛みは生じません。