まざまな原因がありますが、目の神経が損傷し視野が欠けていく病気です。過去の調査では日本人の40歳以上の方は20人に1人、緑内障と言われています。また、そのうちの90%の方は眼科にかかっていない、潜在緑内障と言われています。

緑内障は初期には自覚症状がほとんど無いため、自覚症状が出始めた頃には病状がかなり進行している場合が多くあります。 緑内障は進行すると最終的に失明をする病気なので、早期発見、早期治療開始が望ましいです。

房水(目の中の水)の出口である線維柱帯が徐々に目詰まりし、眼圧が上昇します。ゆっくりと病気が進行していくタイプの緑内障です。

眼圧が正常範囲(10~21mmHg)にも関わらず緑内障になる人がいます。これを正常眼圧緑内障と呼び、開放隅角緑内障に分類されます。近年行われた全国的な調査の結果から、緑内障の約7割が正常眼圧緑内障であり、また欧米にくらべて日本人に多いことがわかりました。

隅角が狭くなり、ふさがって房水の流れが妨げられ(線維柱帯がふさがれて)眼圧が上昇します。慢性型と急性型があります。

生まれつき眼内の水の流れ路が未発達であることから起こる緑内障です。

外傷、角膜の病気、網膜剥離、目の炎症など、他の目の疾患による眼圧上昇や、ステロイドホルモン剤などの薬剤による眼圧上昇によっておこる緑内障です。

原因となる他の疾患が見当たらず、隅角が開いていて眼圧が正常域より高い開放隅角緑内障(POAG)と眼圧は正常域にもかかわらず視神経障害が進行する正常眼圧緑内障(NTG)があります。日本人の7割は後者の正常眼圧緑内障と言われています。もともと眼圧が低くても視野障害が進行するため、眼圧以外の要素(脳脊髄圧やもともとの神経の脆弱性など)も複雑に関係していると考えられています。後述の通り、緑内障の進行予防に効果がある治療はいまのところ眼圧を下降させることです。

他の要因がなく、隅角閉塞が起こり眼圧上昇、視神経障害をきたしている緑内障です。慢性に経過する閉塞隅角緑内障(PACG)と、急性閉塞隅角緑内障(APAC)があります。抗コリン薬や睡眠薬の一部には閉塞を隅角させる副作用の薬があるため注意が必要です。

副腎皮質ステロイド薬(点眼薬、内服薬)、落屑物質、ぶどう膜炎、外傷などが原因となり2次的におこる緑内障です。

生まれつきの眼球の発達異常によって小児の頃からおこる緑内障です。

緑内障のリスク要因として近視が強い方や年齢があります。元々、近視が強い方は目の神経の周辺部分の組織が薄くなりやすいため、緑内障になりやすいと言われています。また下の図で示されるように年齢が上がるにつれて、緑内障の有病率が高くなっています。

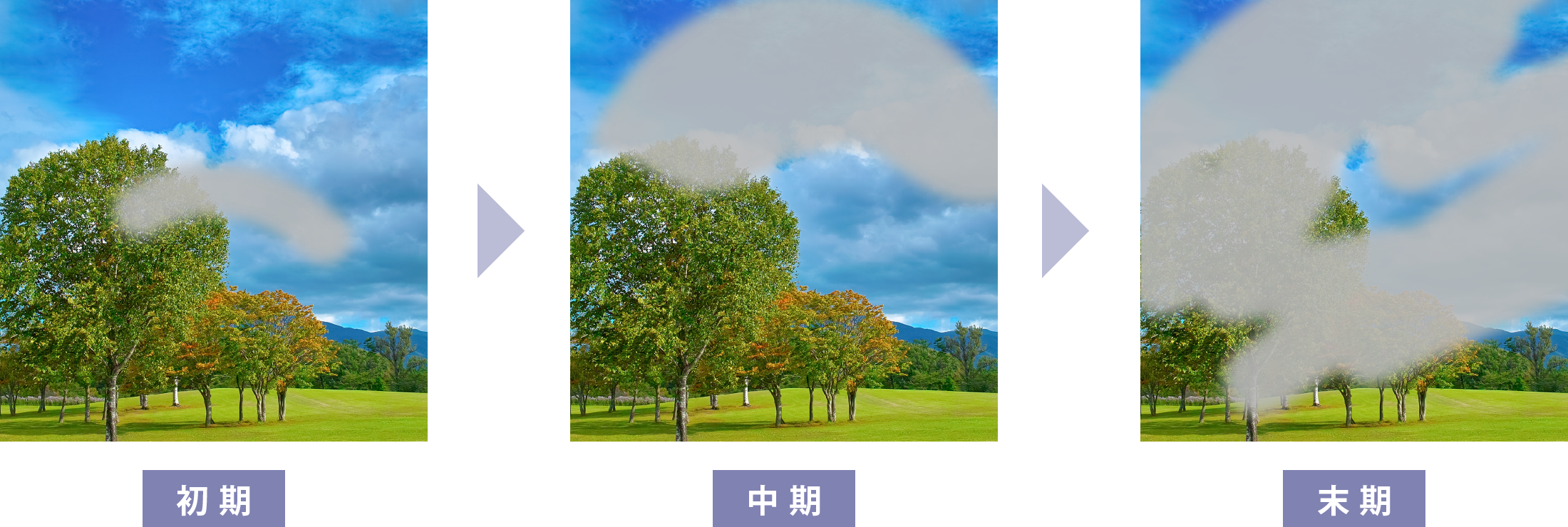

以下に、緑内障の視野イメージ像(※右目)を示します。

図でもわかるように、緑内障は病期によって進行していく病気です。緑内障初期の場合、自覚症状はほとんどないため、たまたま他の病気で眼科にかかった時に目の神経所見を指摘され、見つかる場合もあります。検診で指摘をうける場合は良いですが、見落されることも少なくありません。そのため40歳を過ぎたら一度眼科での検査をおすすめします。

眼圧検査、隅角検査、眼底検査、視野検査などを受けることで、自覚症状がない初期の緑内障も発見できます。緑内障は進行性の病気であり、失った視野は治療で取り戻すことができませんので、早期発見と継続した治療が必要です。

緑内障に大きく関与する眼圧を計測する検査です。目に直接機械を当てて計測する接触型、圧縮した空気を吹きかけて測定する非接触型など、いくつかの種類があります。診断のためにも重要ですが、眼圧を下げる治療の効果を確認するためにも行います。眼圧を目標値にコントロールするために不可欠な検査です。

隅角は角膜と虹彩が交わる部分で、隅角が狭いなどの状態を把握することで診断や眼圧上昇原因の特定、緑内障のタイプなどの判断に役立ちます。隅角の状態によっては、失明リスクが高い急性閉塞隅角症(急性緑内障発作)を予防するためのレーザー治療が有効な場合もあります。

眼球の奥にある眼底の状態を確認する検査です。視神経乳頭の出血、視神経乳頭陥凹拡大、周囲の網膜線維層の欠損などの有無や状態を観察して、視神経が受けている障害の程度を判断でき、緑内障診断には不可欠な検査です。

見つめている中心から上下左右、どの範囲まで見えているかを確認する検査です。緑内障の進行の程度を判断するために重要な検査です。初期には中心から15~30度の範囲で異常が現れはじめ、異常は進行によって広がりますが、末期になるまで中心部の視野は保たれることが多くなっています。

視野検査は、ハンフリー視野計とゴールドマン視野計(動的視野計)による検査が主に行われています。

緑内障発症初期から末期の緑内障の状態把握や経過観察に用いられる検査です。動かない指標(光)を用いて検査することから、静的視野検査と呼ばれることもあります。

異なる明るさの光から見える最小輝度の位置を確かめることで、その場所の感度がわかります。

外から中心に向かって光を動かして見えた位置をつなげて視野を調べる検査で、動く光を用いることから動的視野検査と呼ばれることもあります。ハンフリー視野計では測れない視野を測定でき、広範囲の視野を検査できます。

眼底の視神経乳頭や網膜の内部構造を侵襲なく計測できる装置です。

得られた画像から、視神経乳頭の状態や網膜神経線維層の厚みを自動計測するなどの精密検査が可能な検査機器です。

網膜神経線維層の厚みを調べることで、極初期の緑内障や視野異常が現れる前の緑内障(前視野緑内障)の発見にもつながります。

現在の医療では緑内障の進行を完全に止めることはできず一生涯に渡って治療を続ける必要があります。

しかし、点眼薬を使用することや、手術を行うことで眼圧を下げることができます。これにより視神経へのストレスを減らし、緑内障の進行のスピードを遅くすることは可能です。定期的な検査を行い、視野の進行具合や眼圧との相関の経過をみていくことは、緑内障において、非常に重要です。

院長は、これまで緑内障を専門としてまいりました。緑内障に対する長期管理も含めて最善のサポートをさせていただきます。