加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症、糖尿病黄斑浮腫など、視力低下や変視症を引き起こす網膜(黄斑部)疾患に対して、積極的に治療を行います。

硝子体注射の進歩は目覚ましく、多くの疾患が治療可能になりましたが、一方で薬剤が高額であること、手術室等での実施が必要であること、頻回の通院が必要であること、など残された問題点もあります。

それが気にならない患者様もおられます(その場合はベストな治療を提案できます)が、特に仕事のある方は金銭面でも通院負担の面でも容易ではなく、それを理由に治療中断して悪化される方を多く見てきました。

当院では皆様の生活環境や価値観を最大限尊重し、治療の負担を少しでも緩和できるよう、薬剤選定やレーザー併用を工夫いたします。

お悩み事に一緒に向き合い、真摯に対応いたしますので、何でも気軽にご相談いただければと思います。

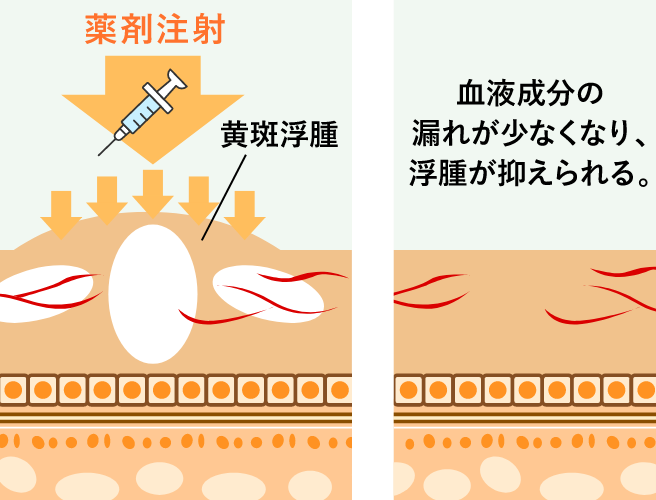

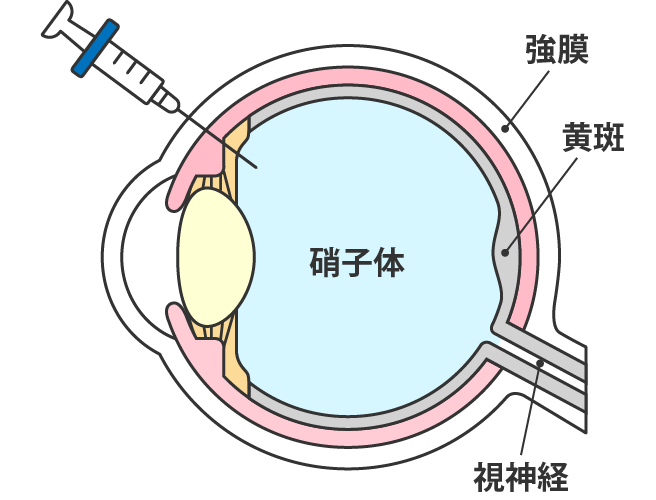

硝子体注射とは、目の中に生じた異常な血管を退縮させ、血管からの水漏れを抑制する薬(抗VEGF抗体)を注入する治療になります。この治療によって、網膜(黄斑部)疾患による網膜浮腫(網膜の腫れ)を抑制し、視力低下や変視症の発生・進行を抑えます。白目の部分から注射針を刺しますが、針は非常に細いものを使用しますので、痛みはほとんどありません。

眼内(硝子体内)に投与された抗VEGF薬は、網膜内の血管に働きかけて、新生血管(異常な血管)を退縮させつつ血管透過性亢進を抑制します。網膜(黄斑部)疾患では、発症早期ほど網膜視細胞の損傷が少なく治療効果が期待できますので、導入期(最初の3~5か月間)に毎月投与を行い、その後は維持期として2~4か月毎の投与、または経過観察に移行するという形式が一般的です。2008年に最初の抗VEGF薬が日本国内において保険適応となり、現在までに5種類の薬剤が認可されました。2022年以降の新規薬剤は、強い治療効果を目指すものではなく、持続性または費用面(バイオシミラー)での改善を目指す方向になっていますが、常に情報はアップデートして皆様へ提供していきます。

当院での硝子体注射の流れは以下の通りです。

診察にて新しい病気の出現(初診)または悪化(再診)が見られ、治療の必要性があると判断されれば、その旨を患者様ご自身、付き添いがあればご家族の方にも分かりやすく説明いたします。

相談の結果、治療を希望される場合は、治療日を決定して注射前後の注意事項などをスタッフよりご説明いたします。場合によっては、治療上有益と判断される場合、当日の注射も検討させていただきます。

注射後は、15〜30分ほど院内で安静にしていただき、眼圧に問題がなければ帰宅していただけます。当日の洗顔のみ控えていただきますが、翌朝以降の制限はありません。注射後の点眼・診察を忘れないようにしてください。

当院では、患者様の症状などにあわせてご負担の少ない治療計画を一緒に考えます。

レーザーとの併用などで工夫したり、PDT療法も導入予定です。

治療効果、効果持続期間、副作用の少なさのバランスが最良の抗VEGF薬で、主流となっている薬剤です。適応となる疾患も最も多く、特に初めての方などは大変使いやすい薬剤です。

治療効果、効果持続期間に最も優れた薬剤で、治療回数を減らすことができます。ただ副作用(眼内炎症、血管炎、血管閉塞)の報告があるため、当院では炎症を抑える薬剤を併用しています。

効果持続期間の延長を目指しており、最も新しく認可された薬剤です。ただ薬価が高く、治療効果も他剤と同等のため、当院では限られた症例のみ使用します。

国内で2番目に承認された薬剤で、使用実績の歴史が長い薬剤です。安全性が高い反面、効果はやや劣りますので、当院では限られた症例のみ使用します。

網膜の中心部分を「黄斑」と呼び、物を見たり文字を読んだりする際に重要な役割を果たしています。

加齢黄斑変性は、網膜の下にある脈絡膜から黄斑に向かって異常な血管(新生血管)が生えてくることにより黄斑部が障害されます。新生血管は破れやすいため、出血したり、血液中の成分がもれ出すこと(滲出)があります。

このように黄斑部が傷害されると、見たいところがぼやけたり、歪んだり、欠けて見えるなどの症状があらわれ、視力低下につながります。

50歳以上の80人に1人がかかる病気ですが、社会の高齢化と生活様式の欧米化にともなって増加傾向とされています。

網膜の静脈、または奥の網膜中心静脈が詰まって血液が流れなくなる病気です。静脈の閉塞なので、行き場のなくなった血液や血管内の成分があふれ出し、眼底出血や網膜浮腫を起こします。働き盛りの年齢に起きることも多く、金銭面や通院回数での負担をできるだけ減らせるよう、最大限に配慮いたします。

糖尿病は、毛細血管などの微小血管が閉塞することで様々な障害を引き起こす病気です。眼科では、閉塞した血管から出血や水漏れが起きたり、異常な血管から大量出血(硝子体出血)したり、さらに悪化すると緑内障(血管新生緑内障)になることがあります。糖尿病の罹病期間が長くなるほど目の合併症も増えていきますので、糖尿病の方は定期的な眼底検査を受けることが推奨されています。

近視とは、近くは見えるが遠くにピントが合わない状態のことを指します。近視自体は病気ではありませんが、程度が大きい場合は網膜の外側(脈絡膜)から異常な血管(新生血管)が生じることがあり、病気として治療を要することがあります。加齢黄斑変性ほど頻度は多くありませんが、ただ近年の近視人口の増加を考えると、今後は増えてくることが予想されます。

硝子体注射による治療は近年一般的になってきておりますが、一旦症状が落ち着いても再発することがあります。再発による視力低下や視野が狭まるといった症状の進行、悪化を防ぐためにも定期的な検査と治療が必要です。気が付かないうちに再発し症状が進行することもございますので、治療の有無に関わらず目に異変を感じましたら早めに受診ください。

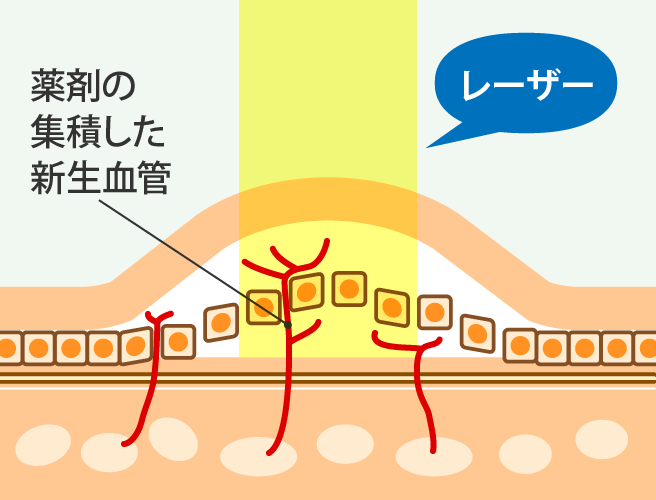

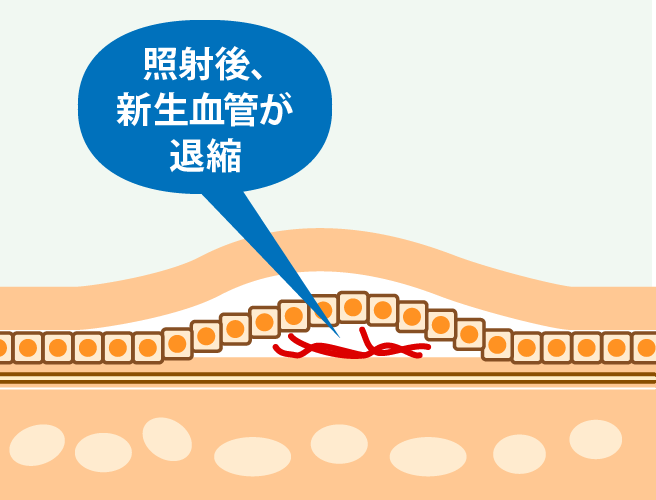

PDT療法とは、特定の波長のレーザーだけに反応する薬剤を点滴注入した後、病変部に弱いレーザーを当て、新生血管などの病変部のみを治療する方法です。

従来は、病変部に強いレーザーをあて、新生血管を焼くレーザー治療(光凝固)が行われていましたが、病変部によっては正常な部分にも損傷が及び視力が更に低下する危険性が高かったため、レーザー治療は行うことができませんでした。

PDT治療では、新生血管が中心窩にあっても、正常な視細胞などにほとんど影響を与えずに治療を行うことが可能です。